RESEARCH

時代劇は京都文化であり日本文化 ―フィールド調査型の時代劇研究が構築するテクスチャー

時代劇は京都ならではの文化産業であり、そもそも京都は日本映画の都だった。

1897年に稲畑勝太郎が京都木屋町にてフィルムを初上映、1908年には日本映画の父・牧野省三が日本初の旧劇映画(現在の時代劇)「本能寺合戦」を真如堂にて撮影している。その後、京都市内で16もの撮影所が生まれ、1926年に京福電鉄北野線が開通すると、太秦に日本の五大映画会社「日活」「東宝」「松竹」「大映」「東映」が集結、太秦は日本のハリウッドと呼ばれるようになる。時代劇の撮影が盛んに行われるようになるが、それは年々都市開発が進む東京と違い、京都は寺社仏閣が多数存在する伝統的景観が保全された空間で、着物など伝統文化産業の集積地という強みがあったからである。

時代劇映画『旗本退屈男』衣裳の調査

こうした基礎知識は、東映太秦映画村特別顧問・山口記弘氏との会話のなかで自然に培われたもので、その山口氏との「時代劇の文化的芸術的価値を現場の歴史資料から見直すべきではないか」という意見の一致が、2020年度科研費「時代劇研究の新分野 ―東映京都撮影所における「有形無形文化資料」の調査活用」(基盤研究C、芸術実践論関連)の獲得に繋がった。有形とは「衣裳」、無形とは「殺陣(たて)」のことである。調査は時代劇の未整理「衣裳」を探り、新国劇、東映京都、松竹京都に伝わる「殺陣」の型を比較するもので、それぞれの歴史的意義を追究するとともに、最終的にデジタルアーカイブ化を目指している。

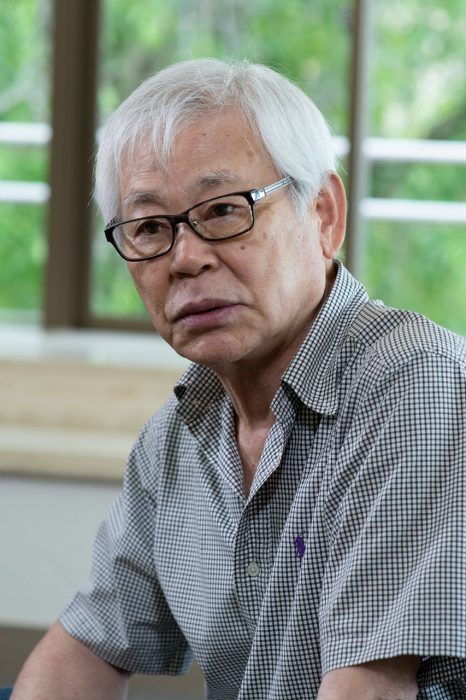

岩上力氏

「新国劇」伝承者、儀式作法研究家・岩上力氏へのインタビュー(聞き手:山口記弘氏)

このデジタルアーカイブは英語訳を付したグローバルなもので、日本の時代劇文化を世界に広める狙いがある。それは新たなる映画やテレビ、インターネット作品へ大いに資するものとなり、また映像産業にとどまらず、ゲームやアニメ産業、着物産業、そしてそこから派生した2.5次元舞台など、様々なコンテンツのテクスチャーとして公開することで、調査蒐集した「文化遺産」が広く活かされることになる。

菅原俊夫氏

東映京都撮影所殺陣師・菅原俊夫氏へのインタビュー(聞き手:山口記弘氏)