RESEARCH

フランスから上海・長崎へ―宣教師が育んだ文化の足跡を追って

長崎がもう一つの故郷となりつつある。北海道に生まれ育ち、縁あって京都に移り住んで早や17年。2018年からこの5年ほどは現地調査やシンポジウム参加のため、長崎市をはじめ、五島、平戸、天草、ごく最近は黒島など、感染症拡大時期を避けながら南への旅がめっぽう増えた。

写真1 2022年7月に土山湾工房作品の調査を行った黒島天主堂(長崎県佐世保市、筆者撮影)

きっかけは、人間文化研究機構のプロジェクト「異分野融合による総合書物学の構築」の一つである研究ユニット「キリシタン文学の継承:宣教師の日本語文学」(研究代表者:郭南燕・井上章一)のメンバーとして誘っていただいたことによる。日本美術史を専門とする立場から、通称「ド・ロ版画」の図像解読を担当することになった。

写真2 共同研究メンバーによる調査撮影風景(黒島天主堂内にて、筆者撮影)

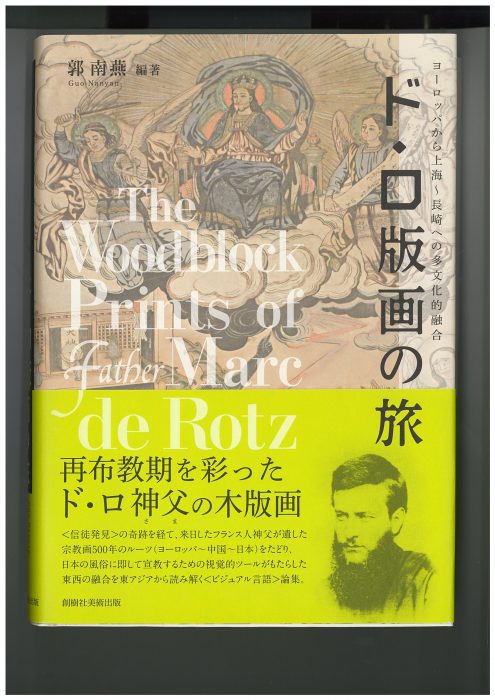

パリ外国宣教会の宣教師マルク・マリー・ド・ロ(1840−1914)は、キリシタン迫害が続いていた1868年に来日した。彼が長崎の大浦天主堂で密かに制作主導した大木版画10種は、今日「ド・ロ版画」と呼ばれ、長崎・熊本など九州を中心に約90点散在する。拙論「ド・ロ版画にみる日本イメージの受容と展開」を含むその研究成果は、『ド・ロ版画の旅 ヨーロッパから上海〜長崎への多文化的融合』(郭南燕編著、2019年)として刊行されている。

写真3 共同研究成果論集『ド・ロ版画の旅』郭南燕編著、創樹社美術出版、2019年

「ド・ロ版画」の研究調査の過程では、重要な副産物があった。それらの図像は全くのオリジナルではなく、中国製の版画を基に土着文化や民間信仰に適応して日本風にアレンジされたものと判明したのである。手本とされたのは、1860年代にフランス人イエズス会士A・ヴァスールが、上海市西南部の徐家匯(じょかわい)にある土山湾(どざんわん)孤児院の工房にて制作した一連の版画だった。そして、さらなる調査の結果、土山湾工房製の絵画・彫刻・聖具・祭服・工芸品等のほか、大量の印刷物が、1940年代まで日本へ渡っていたことも確認された。

かくして、2021年に新たな共同研究プロジェクト「日本における上海土山湾孤児院工房作品の流布と影響」(科研費基盤研究(B)、研究代表・郭南燕[東京大学特任教授])が始動し、もっか次なる5年へ向けた旅の真っ最中である。