COMMUNICATIONS

近代日本の音楽史

2004年4月に日文研に籍を得て16年になる。50代の働き時に恵まれた環境で仕事をすることができて、大変運が良かったと思っている。その2年前にある共同研究会より声をかけられたのが初めての桂坂訪問だったが、翌年に転職の打診があったときには驚いた。というのも、日文研には音楽研究者はそれまで在籍せず、私の研究には無関心だろうと想像していたからだ。しかし人生の替え時と感じていた身にはちょうど良い知らせで、何もためらわずに飛びついた。この間、ずっと打ち込んできたのは近代日本の音楽史だった。

2015年9月 第60回学術講演会

2018年7月 第14回アイハウス連携フォーラム(右はアンジェロ・イシ武蔵大学教授)

1989年、ある音楽雑誌に明治以来の大衆音楽史の連載を頼まれた際、流行歌、学校唱歌、軍楽隊、映画音楽など個別の歴史本はあっても、全体を見渡す通史がないことに気づいた。古代から今日までを論じる邦楽書や関連の事典では、明治以降は小さな扱いしか受けていない。そこでとりあえず終戦までに絞った音楽史を書くことに意義を見出し、いつしかそれを専門としていた。それが日文研に評価されたのだと思う。

2018年7月 第14回アイハウス連携フォーラム

(スライドは1938年、サンパウロ州バストスのカルバナルに日系人グループとして出場した際のカルナバル丸)

連載を引き受けた時、世界の音楽に対する西洋の衝撃に関する本を翻訳したばかりで、それを日本に応用することを思いついた。19世紀に世界中に及んだ西洋の衝撃は、楽器や曲目やオーケストラばかりでなく、演奏の場所や意味、楽譜、教育制度や聴衆作りや学問や価値観にも及び、最大の衝撃は「音楽」という抽象概念であったということをその本から学んだ。西洋の音楽文化が土着の楽器や言語や音感や習俗と衝突や混成を起こすことも教わった。

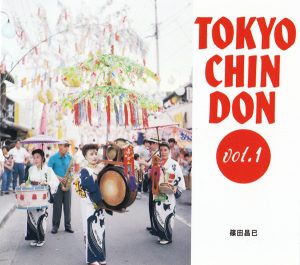

CD『東京チンドン vol.1』(Puff Up、1992年) 撮影・桑本正士

チンドン楽師 高田光子(1990年ごろ) 撮影・吉岡茂

連載を始めた頃、チンドン屋とつきあっていたことは、想像以上に大きな体験だったと今になって思い返す。町の騒音扱いを受けながら、和洋の曲目を和洋楽器で、客と応答しながら露骨に宣伝目的で、奇抜な格好をして即興演奏する独学の楽士さんに、西洋の衝撃はどう知らぬまに染みついているのか、その点に踏み込むような歴史を書きたいと思った。洋楽史でも作曲史でも歌謡史でも邦楽史でも録音史でも人物史でもない。在職中に完成することはできなかったが、やがてお見せする日が来るだろう。日文研の自由な環境の賜物と感謝する。

長谷川宣伝社(1990年ごろ) 撮影・吉岡茂